골프의 기원에 대해서는 여전히 의견이 분분하다. 과거 네덜란드에서 아이스하키와 비슷한 놀이였던 ‘콜벤(Kolven)’이 스코틀랜드로 건너가 골프로 변화되었다는 설과 스코틀랜드의 양치기들 사이에서 행해지던 돌멩이 놀이가 점차 잉글랜드로 확산되며 시작됐다는 설 등 다양하다. 어쨌든 스코틀랜드는 골프의 종주국으로 여겨진다.

‘스코틀랜드’ 하니까 또 생각나는 것이 ‘스카치위스키’다. 과거 골퍼들은 실제로 골프를 치며 스카치위스키를 즐겨 마셨다. 그 덕에 스카치위스키가 골프에 영향을 미쳤다는 흥미로운 얘기도 있다.

EDITOR 이해찬 PHOTO 디아지오코리아 제공

18홀째에 위스키 병이 비어서?

골프 한 라운드는 누가, 왜 18홀로 정했을까?

스코틀랜드에 1750년 세인트앤드루스(St.Andrews)가 생겼을 때, 처음에는 11홀을 2번 도는 22홀이 1라운드였다고 한다. 그러던 것이 1959년 2개 홀을 뺀 9홀을 2바퀴 도는 것으로 줄어 18홀이 됐고, 이것이 골프 한 라운드 홀 수의 표준이 됐다는 게 정설이다.

반면 한 골프장 설계자가 스카치위스키를 한 잔씩 마시며, 골프장을 설계하다가 18홀째 되는 홀에서 다 마시며, 골프장 설계를 마쳤던 것 때문에 18홀이 됐다는 설 등 재밌는 것들도 꽤 많다. 주로 스카치위스키와 관련이 돼 있다.

위스키에 소다수를 타서 마시는 하이볼의 유래도 골프에서 비롯됐다는 얘기도 있다. 골프를 즐기며 클럽하우스에서 쉬면서 위스키를 즐기던 한 골퍼의 술잔에 골프공이 날아 들어와 ‘하이볼(High ball)’이라고 이름 붙였다는 설이다.

#품절 위스키

라가불린(Lagavulin)은 원액 품귀 현상으로 현재 전 세계적으로도 한정 수량만 공급되고 있다. 물론 라가불린뿐 아니라 몇몇 다른 싱글 몰트 위스키도 글로벌 쇼트를 겪고 있지만, 라가불린을 좋아하는 사람에게는 절망적인 소식이 아닐 수 없다.

왕좌의 게임 위스키

오랜만에 드라마 ‘왕좌의 게임’을 역주행하던 중이었다. 문득 나도 라가불린을 한 병 갖고 있다는 사실을 깨달았다. 언젠가 선물로 받은 ‘왕좌의 게임 싱글 몰트 시리즈’ 중 라가불린 9년산이었다.

당장 주방으로 달려갔다. 한참을 뒤졌지만 결국 찾아냈다. 급히 전화기를 들어 친구들을 불러 모았다. 둘러앉아 위스키를 마시는데 “생각보다 색이 진하다”, “왕좌의 게임 시리즈 중 제일 먹을만하다”는 호평 일색이다.

아일레이 피트? 라가불린!

피트는 위스키의 스모키한 부분에 크게 기여하는 요소다. 피트란 완전히 탄화할 정도로 오래되진 않은 석탄의 일종이다. 한국어로는 ‘이탄’으로 부른다.

스코틀랜드 아일레이(Islay) 지역은 가장 스모키한 스카치 위스키를 생산하는 지역으로 맥아의 피트 함유량이 35~50ppm이나 된다. 이 지역의 유명한 위스키로는 아드백, 라프로익, 보모어 등등 여러 위스키가 있지만, 역사가 오래된 라가불린이 가장 먼저 떠오른다.

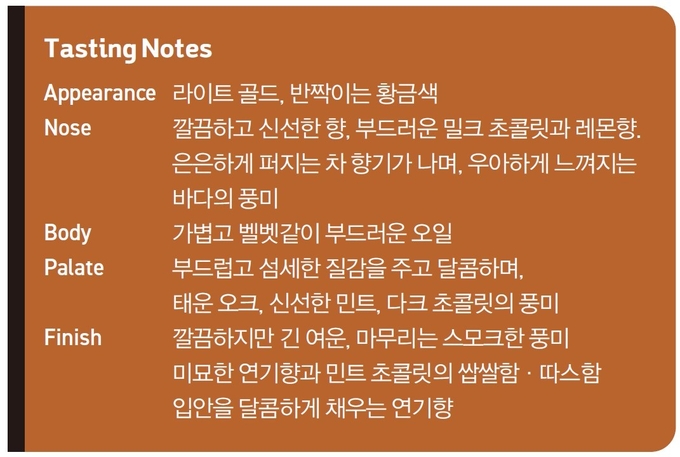

우아하게 느껴지는 바다의 풍미

라가불린의 생산지인 아일레이 지역은 섬이라 이 지역 피트에는 바닷소금 성분이 입혀져 있다. 바다 내음을 물씬 느끼기에는 다소 약한 수준이지만 분명 미묘한 바다의 풍미가 난다. 그러나 이미 이 글을 읽은 당신은 분명 바다의 풍미를 느끼게 될 것이다. 솔직히 라가불린에서 바다를 느끼려면 약간의 플라시보는 필수다.

인정한다, 억지로 엮었다

막상 쓰고 보니 딱히 깊은 관련까지는 없는 것 같다. 그러나 여전히 각 지역 특색에 따라 고유의 맛과 향을 가지게 되는 위스키는 참 매력적이다.

빚을 내서라도 친다는 가을 골프 또한 거부할 수 없는 매력을 가진 스포츠가 아닌가? 9월에는 한 잔의 위스키와 함께 여유롭게 골프를 즐기면서 그 시대 스코틀랜드의 골퍼가 돼 보는 건 어떨까?

어쨌든 이게 다 스코틀랜드 덕분이다. ‘땡큐, 스캍을랜드.’